開発ストーリー

0次安全:運転視界設計 篇

車外環境と一体感を感じながら運転する安心感

※この開発ストーリーは、2019年3月に掲載されたものです。

視界を重視するSUBARUのDNA

前方視界(フォレスター)

今回話を聞いた井戸教雄、佐藤健一(ともに第一技術本部 車両研究実験第二部・開発当時)は、クルマのパッケージング開発を担当している。具体的には、SUBARUに乗るすべてのお客様にとって安全・快適で、使いやすいクルマを造るということだ。運転席ではステアリング、シフトレバー、ペダル類などの主な運転機器の配置や形状が、ドライバーにとって操作しやすいものになっているかどうかや、安全で快適な運転視界が得られているかなどについて検証し、また助手席や後席についても乗り降りのしやすさ、乗車時のポジション、快適性などについて、人間工学に基づいた検証をすることで車内の空間を設定している。クルマのカタチやインターフェースといった基本部分のデザイン、設計を工夫して、疲れにくく、運転に集中できるクルマづくりをしようというこの取り組みを、SUBARUでは「0次安全」と呼んで重視している。今回は、その中から“運転視界”をクローズアップして、どのような開発が行われているのかを聞いた。

「クルマを設計するとき、私たちが常に大切にしているのが“運転視界を良くすること”です。これは、SUBARUの前身である中島飛行機時代から、連綿と続いてきた言わばSUBARUのDNAとも言えるテーマです。中島飛行機時代に求められていたのはパイロットが前方、上方、側方、そして後方まで360°を見渡すことができる視界性能でした。平面の上に落ちた水滴のように全方位が透明なキャノピーが理想です。周囲を良く見渡すことができれば、状況をいち早く察知して対処できますから、航空機においては重要な性能のひとつでした。戦後、クルマを造るようになってからもこの思想は変わることなく、初めて量産したスバル360を始めとして、SUBARUのクルマは常に視界の良さを重視して開発されてきたのです。」(井戸)

井戸は、クルマの運転視界を良くするための主な取り組みには次の4つのステップがあると言う。

① 直接視界の向上

クルマの形状を工夫することで、ドライバーが自分の目で直接確認できる「直接視界」の領域をできるだけ多くしようという取り組み。

② 死角の補助

ピラーやボディに遮られて見えない部分「死角」を、バックミラーやカメラを使って補おうという取り組み。

③ サポート機能

先の二つの取り組みでもドライバーが危険な状況を見落としてしまったり、気づかなかった時に、デバイスが検知して警報を発する等の運転支援の機能。

④ ITS(Intelligent Transport Systems:高度道路交通

システム)領域

クルマとクルマ、あるいはクルマと路上に設置したセンサー等の機器とが協調して、建物の陰で見えないものを知らせるという取り組みで、これはインフラストラクチャーも含めた将来的な取り組み課題として研究開発中。

「4つのステップの中で、私たちが最も重視しているのが“直接視界の向上”です。もちろんアイサイトのような運転支援システムを使ってドライバーをアシストする機能も開発していますが、クルマそのものの視界を向上しておけば、そうしたシステムに頼らなくてもドライバー自身の目で発見し、回避操作できる領域を広げることができます」(井戸)

井戸 教雄氏

直接視界はなぜ大切なのか?

佐藤 健一氏

現在では、フロントビューモニターやサイドビューモニター等、直接見えない部分をカメラでとらえ、ドライバーの死角を補助する電子デバイスが普及してきている。それでもSUBARUが今も“直接視界”を重視している理由について、佐藤は次のように説明している。

「皆さんがクルマで後退するときを思い出してみてください。リヤビューモニター等の運転補助装置が装備されていても、まず振り返り自分の目で直接後方を見て、次にバックミラーで全体を確認し、電子デバイスがあればその後でディスプレイ表示を見ながら後退し始めるのではないでしょうか。このようにどれだけ電子デバイスが発達しても、人には元来直接視覚に入って来る情報を信頼するという習性があるのです。大切なのは、後ろを振り返ったときに一瞬で全体像をつかめること。そのときにどれだけ多くの情報をつかめるか否かで、安心感が変わってきます。」

「たとえば左レーンに車線変更しようとする場合、ミラーの死角になってしまうエリアがあります。そんな場面でもリヤウインドゥやリヤクォーターガラスが少しでも広ければ、その死角にあるモノに気付く可能性が広がります。後退時に脇から子どもが出てきたようなシーンでも、リヤクォーターガラスを大きく、低く設定しておけば気付くことができるのです。」

以上のような理由からSUBARUでは、電子デバイスが急速に普及している現在においても、直接視界を決しておろそかにすることなくクルマを開発しているのだ。

見る方向によって太さが変わる、ピラーのマジック

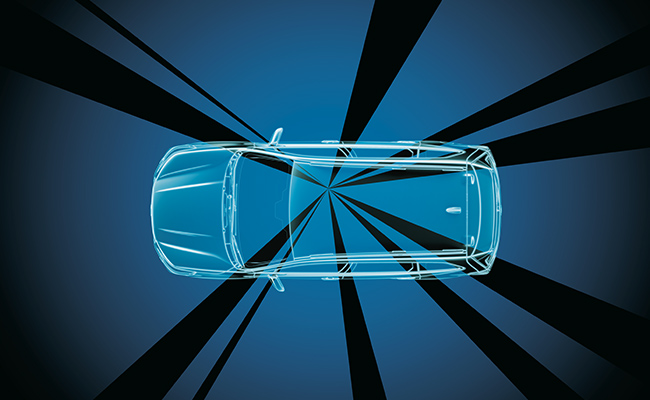

ピラーの工夫により、全方位で死角(黒い部分)を低減

直接視界を向上するためにはピラーを極力細くし、ガラスエリアを広げれば良い。しかし、ピラーには万が一の事故の際にキャビンをしっかりと守るという重要な役割がある。また、ピラー内部にはエアバッグやハーネス類、内装材(トリム)を留めるクリップやシートベルト機構に関連する装置が内蔵されている。これらのパーツを無駄なく入れ、さらに強固なものに仕上げるためには最低限必要な太さが決まってくる。最近のクルマが昔のクルマよりもピラーが太くなっている背景にはこのような理由がある。もうひとつ、エクステリアデザインもピラーやガラスエリアの広さと密接に関係していると佐藤は語る。

「端的に言うとガラスエリアを小さくした方がデザインの自由度が高まり、よりカッコ良いクルマにすることができるのです。電子デバイスの普及拡大にともない、SUV系の車種を中心にこの傾向が強くなってきています。デザインも重要ですが、直接視界を確保することは、お客様の命を守るためにSUBARUとしては絶対に譲れないところです。」

十分な衝突安全性能やデザイン性を確保しながら、良好な直接視界を実現するため、SUBARUでは“ドライバーのアイポイントから見たピラーの形状”を工夫している。

「開発のごく初期段階でドライバーの位置、ドライバーの目の位置を決め、そこから全周に360度の放射状の同心円を描き、クルマのピラーと重なる部分の死角を正確にチェックするのです。その上で、この死角を最も小さくするようなピラーの断面形状を考えます。写真Aはドライバーの視点から見たリヤクォーターピラーです。同じピラーでも視点を変えて見るとこれだけの太さがあるのです(写真B)。」

A:ドライバー席から見たリヤクォーターピラー

B:視点を後方に移動して見たリヤクォーターピラー

もう一点、垂直方向の視界に関して言えば、直接視界による安全性を考慮するとできるだけ窓の下端を下げて低い位置に設定したい。しかし、これもさまざまな要件があり、際限なく下げるわけにはいかない。そこで注目したのがリヤワイパー下の空間だ。

「SUBARU車はセダンも含めてほとんどのモデルにリヤワイパーが設定されていますが、悪天候時には良好な視界を確保するリヤワイパーも未使用時には直接視界を妨げる要因のひとつになります。そこでドライバーの視点から特定の角度で見下げた場所に何ミリ以上の隙間を確保するという要件を決めて、すべてのモデルにワイパー下にわずかですが隙間をつくっています。見下げ方向の角度があるため、ごくわずかな隙間からでもそこにモノがあるか否かが判るのです。」

直接視界の良さは、人の気持ちに訴えかける

視界を向上するための手法や考え方自体は目新しいものではない。重要なのはそれをどこまでつきつめて実現するか、ということだ。デザインやボディ設計の担当スタッフとコンマ数ミリレベルでのせめぎ合いを繰り返しながら、妥協することなくつくり上げている。数字にしてしまえばほんの僅かな違いかもしれないが、そこまでつきつめた結果は、お客様にしっかり届いていると、井戸はあるエピソードを紹介してくれた。

「以前、米国西海岸に出張してSUBARU車の運転視界についてさまざまな人からご意見をうかがったことがあり、その中でとても印象に残った言葉があります。それは『広い視界を持つSUBARUは、車外の状況や環境との一体感を保ちながら全てを掌握して運転できる。すると、不安が取り除かれて、自分の運転に自信が持てるようになる。だから、またSUBARUで出かけたくなるのです』というコメントでした。

50代のSUBARU車オーナーが話してくれたこの言葉を聞き、直接視界を重視する私たちの取り組みは、安全で快適な視界を確保するという“機能的な価値”を提供するだけでなく、乗った人の気持ちに訴えかける“情緒的な価値”を生み出すことにもつながっているのだということを改めて認識しました。」

将来、どれだけ電子デバイスによる運転支援技術が進歩したとしても、人がクルマに乗って移動する限り、“車外環境との一体感を感じながら移動できることの安心感”は無くなることはないだろう。アイサイトに代表される運転支援システムの開発に力を入れるだけでなく、“直接視界”という極めてベーシックな部分もおろそかにしない。これは、SUBARUのクルマづくりの原点に「常に開発の中心に“人”を置いて考える」という思想が根付いていることの証と言えるだろう。